- TOP

- くらし

- LIVING IN SHIBUYA

現在のページ

地震

Select Language(言語選択)

日本は地震が多い国です。2011年には、東日本 大震災が発生し、東北地方を中心に地震の揺れや津波により大きな被害をもたらしました。東京でも直下型地震の発生の可能性が指摘されています。 地震は、突然にやってきます。地震の揺れをなくすことはできません。また、予知も困難です。けれども、あらかじめ備えておくこと、揺れたときに的確な行動をすることで、地震の被害を抑えることができます。地震による被害の大半は、揺れによる家屋の倒壊・家具の転倒と、火災によるものです。自分と家族の安全を守るために、日ごろ から防災の心得を身に付けてください。

防災課災害対策推進係

電話:3463-4475

防災ポータル(121言語)

発災時に避難情報や被害情報をお知らせするサイトです。また、防災に関する心構えや知識、災害時どのような行動をすれば良いのかなどを掲載しています。

詳しくは、渋谷区防災ポータル(外部サイト)をご覧ください。

渋谷区防災アプリ(121言語)

渋谷区が発信する防災関連情報をリアルタイムで受信できるほか、家族や友達間での情報共有や、オフラインでも防災マップを確認できる便利なアプリです。下記のQRコードからダウンロードできます。

Android 用(Google Play)

iOS 用(APP Store)

日ごろの備え

1. 消火器・消火用水を備えましょう。

消火器を備え、その使い方を知っておきます。

2. 家の中を安全にしましょう。

家屋の耐震診断や家具の転倒防止をします。

3. 一時集合場所、避難場所、避難所を知っておきましょう。

4. 非常持出品・非常備蓄品を準備しましょう。

非常食は最低 3 日分、できれば 1 週間分を用意します。

5. 家族で話し合っておきましょう。

家族の役割分担・集合場所・連絡方法を決めておきます。

6. 防災訓練に参加しましょう。

地震が起きたときの的確な行動を学びます。

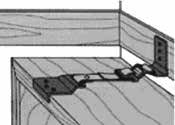

家具転倒・落下・移動防止

地震による怪我の多くは、家具の転倒・落下・移動やガラスの飛散が原因です。身の安全を守るため、自宅の家具の固定、食器棚や窓ガラスにガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。

- 固定の方法

1. 壁・床・天井などに金具で固定する。

2. 金具が使えないときは、ポール式やストッパー式などの器具を使用する。

ポール式

ストッパー式

区のサービス

区内在住の世帯に、家具の転倒を防止する器具の購入費用を1世帯につき1万円補助します。詳しくは区ホームページを確認してください。

非常用持ち出し袋

避難するときに、最小限必要なものをすぐに持ち出せるよう非常用持ち出し袋を自宅の玄関やリビングなどに用意しておきましょう。

主な持ち出し品

- 貴重品(現金、預金通帳、身分証明書など)

- 避難用具(懐中電灯、ヘルメット、ホイッスルなど)

- 医療品(救急箱、常備薬など)

- 衛生用品(携帯トイレ、ウエットティッシュ、生理用品など)

- 生活用品(携帯ラジオ、電池、メガネ、コンタクト、万能ナイフなど)

- 非常食・飲料

- その他個人や家族で必要なもの(乳幼児がいる場合:おむつ、離乳食など)

備蓄

大きな地震が発生したとき、水道・電気・ガスのライフラインや物流が止まってしまうことが予想されます。そのような場合に、避難せず自宅で生活できるよう必要なものを用意しておきましょう。

必ず用意するもの(3日間~1週間分用意する)

- 水:1人1日3ℓが目安です。

- 食料:乾燥米、レトルト食品、缶詰など。普段から定期的に消費し、買い足しましょう。

- 簡易トイレ:食事は我慢できてもトイレは我慢できません。トイレに水が流せない場合に備えて、便器にかぶせて使う便袋を用意しましょう。

生活用品

生活する上で必要なものは日頃から多めに備えましょう。

- キッチン用品(カセットコンロ、ガスボンベ、ラップなど)

- 衛生用品(ウエットティッシュ、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど)

- 救急用品(常備薬、お薬手帳、救急箱)

- 日用品(ゴミ袋、ビニール袋、ライター、カイロなど)

- 情報収集機器(携帯ラジオ、スマートフォンのバッテリーなど)

安否確認手段

大きな地震が発生したときは、電話もメールもつながりにくくなります。あらかじめ、家族や知人との連絡方法を決めておきましょう。

災害用伝言ダイヤル171

NTT の災害用伝言ダイヤル「171」に電話すれば、利用ガイダンスに従って伝言の録音や再生が行えます。毎月1日、15日に体験できます。

- 伝言の録音:171+1+自宅の電話番号など

- 伝言の再生:171+2+自宅の電話番号など

災害用伝言版

携帯電話会社で文字を使った安否確認ができる「災害用伝言板」を提供しています。毎月1日、15日に体験できます。

区では、消火器や防災用品をあっせんしています。また、おとしよりや障害のある人を対象に家具転倒防止金具の取付けをしています。詳しくは問い合わせてください。

地震発生!!

こんな場所にあなたがいたら…

地震時の行動

わが家で

- 身の安全の確保(日頃から小さな揺れでもすぐ安全確保)

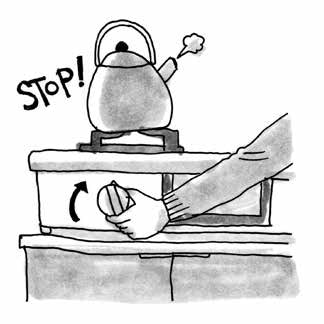

- 揺れがおさまったら、火の元の確認

- むやみに外に飛び出さない

- 窓やドアを開け出口の確保

- 近所同士で助け合う

- エレベーターは使用しない(閉じ込め防止)

- 非常持ち出し品を持ち、避難

- 行動しやすい服装で避難

繁華街では

- ガラスや看板などの落下物に注意

- 手荷物で頭を守る

- 建物や電柱から離れる

地下街では

- 大きな柱等に体を寄せて揺れがおさまるのを待つ

- 落ち着いて、係員の指示に従う

- 火災が発生したら、ハンカチなどで鼻と口を覆い、壁づたいに体を低くして避難

電車の中では

- むやみに電車の外に出るのは危険(係員の指示に従い行動)

運転中では

- 急ブレーキは事故の元(ゆっくりと道路の左側に停車)

- キーをつけたまま、車から離れる(緊急時に車を移動させるため)

災害時の混乱を避けるため、ラジオや区役所などから正確な情報を入手して、行動しましょう。

外国語放送

NHK では、大地震など大きな災害が予知される場合、テレビ放送の副音声とラジオ第2放送(周波数 693)を通じ、英語で災害緊急放送を実施 。

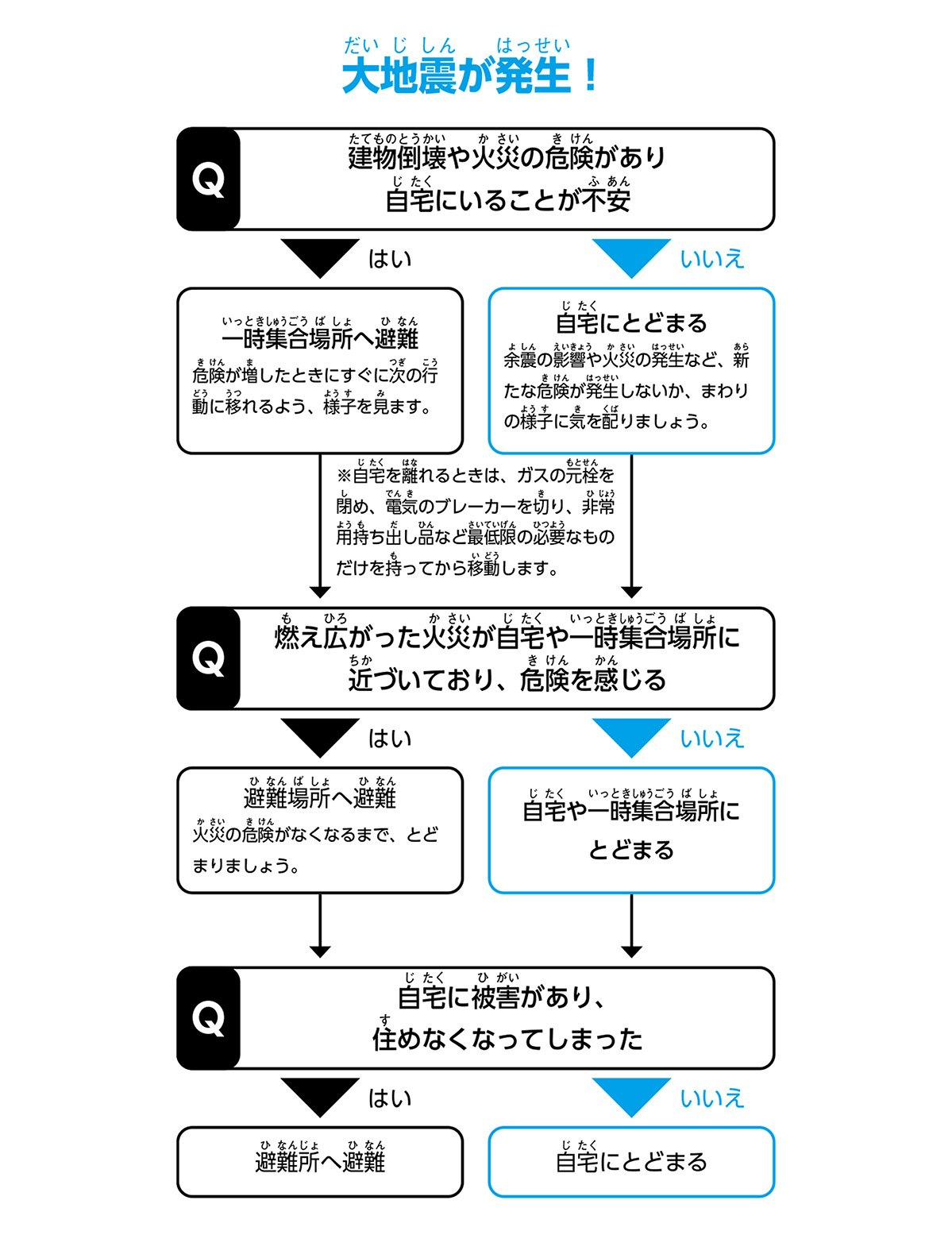

避難の手順

家屋の倒壊や火災の延焼などの危険がなければ、避難の必要はありません。隣近所で声を掛け合い、救助と初期消火活動を行います。余震などによる二次災害に注意して、引き続き身の安全を図りましょう。自分のいる場所に危険が迫ったとき、区の防災無線から避難の指示があったときは、避難行動を始めます。

一時集合場所とは

災害の様子を見る、避難場所へ避難するために一時的に集合する場所です。公園や学校が指定されています。

避難場所とは

広がった火災から避難する場所です。代々木公園や恵比寿ガーデンプレイスなどが指定されています。

避難所とは

自宅に住めなくなってしまった人が、一時的に生活する場所です。区内小中学校など33箇所指定されています。

避難場所・地区内残留地区

ペットとの同行避難

避難所に飼育場所が確保できる場合、犬・猫・小鳥などの小動物は飼い主と一緒に避難することができます。

日頃からの備え

1. ペットのしつけと健康管理

避難所でのトラブル防止のため、日頃からしつけ(まて、ふせ、キャリーバックにならすなど)や健康管理(予防接種、ノミ駆除)を行いましょう。

2. 避難生活の備え

ペットシーツ、ペットフードなど避難所でペットの飼育に必要なものは、飼い主が用意します。

3. ペットが迷子にならないための対策

首輪、迷子札、マイクロチップなどをペットに装着し、ペットとはぐれてしまっても、保護された際に飼い主の元に戻れるように所有者の明示をしておきましょう。

マンションの防災

マンションは大地震でも倒れる恐れは少ないです。自宅がマンションで居住可能であれば自宅で生活を続ける「在宅避難」を原則としましょう。

在宅避難のポイント

- 住まいの安全対策をしてください。

家具の転倒防止や、家具の数を減らす、背の低い家具にするなど自宅で生活できるような工夫を行いましょう。

- 食料などを 7日分以上備蓄してください。

災害によってはエレベーターが使用できず高所難民になる可能性があります。自宅で生活ができるよう水、食料、トイレなどは 7 日分以上備蓄しましょう。

また、避難する際はブレーカーを落とし、ガス、水道の元栓を閉めて、管理者等に連絡先を伝えましょう。

大雨に備える(事前の備え)

危険個所の確認

区の「渋谷区洪水ハザードマップ」や都の「土砂災害危険箇所マップ」で、浸水やがけ崩れの恐れがある場所を確認しましょう。土木部の窓口で平成 12 年以降の区内の水害記録を閲覧することができます。

すぐできる対策

1. 玄関やベランダの雨どい、道路の排水溝や側溝を日ごろから清掃し、水流が滞留・逆流しないことを雨天時に確認しておく。

2. 万一の浸水に備え、土のうや排水ポンプを用意する。

(注)土のうは、神田川支流の遊歩道沿いに用意しているほか、希望する人には区が無料で配布します。詳しくは道路課(電話:03-3463-2794)へ問い合わせてください。

3. 区の避難情報を収集できるよう、しぶや安全・安心メールやツイッターを登録しておく。

4. 毎年 5 〜 6 月頃に実施される区の総合水防訓練に参加して、土のうの積み方、マンホールの噴出防止、水圧によるドアの開閉不能などを学ぶ。

(注)しぶや安全・安心メールへ登録するには、下のアドレスに空メールを送るか、QRコードを読み取って空メールを送ってください。

メール送信先:login@shibuya.mailio.jp

災害発生時には

気象情報に注意

台風の接近や大雨が予想される場合、気象庁が発表する注意報や警報を確認しましょう。これらの情報を活用して早めに行動することが大切です。

- 注意報:災害が発生するおそれがあるときに発表されます

- 警報:重大な災害が発生するおそれがあるときに発表されます

- 特別警報:これまでの基準をはるかに超え、数十年に一度の大災害が起こると予想されるときに発表されます。気象情報をしぶや安全・安心メールで受け取れます。

雨量・河川水位の確認

東京都下水道局の降雨情報システム「東京アメッシュ」や、気象庁の短時間予報「高解像度降水ナウキャスト」で、雨量の推移や今後の予報を確認します。神田川や渋谷川の水位は、「東京都水防災総合情報システム」で確認することができます。

区からの情報に注意

区は、防災行政無線、しぶや安全・安心メール、X、ホームページなどを通して、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発信するので、これらの情報に注意してください。

(注)雨音などで防災行政無線の放送が聞き取れない場合は、放送内容を確認できる「電話応答サービス(電話:03-3498-7211〜3)」を利用してください。

地下への浸水に注意

豪雨時の地下室利用は危険です。地下駐車場の利用にも注意しましょう。

わが家の防災メモ

外国人の方の防災に役立つ情報

外国人の方に安全・安心な生活を送っていただくために、様々な情報が提供されています。

東京都防災ホームページ(多言語対応)

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/index.html

防災に役立つ情報が幅広く掲載されています。

『東京防災』

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1002147/index.html

各家庭において、首都直下地震等の様々な災害に対する備えが万全となるよう、一家に一冊常備され、日常的に活用できる防災ブックです。

英語、中国語(簡体・繁体)、韓国語版も用意されています。

『東京くらし防災』

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1005427/index.html

女性の視点から作成された防災ブックです。

英語、中国語(簡体・繁体)、韓国語版も用意されています。

『東京都防災アプリ』

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1005744/index.html

災害時に役立つコンテンツが搭載されています。

一部のコンテンツは、英語、中国語(簡体・繁体)、韓国語でも利用可能です。

東京消防庁(多言語対応)

https://www.tfd.metro.tokyo.jp/index.html

防災に役立つ情報や、災害情報が掲載されています。

東京都多文化共生ポータルサイト(英語)

https://www.tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/english

防災に役立つ情報に加え、外国人の生活に役立つ情報が掲載されています。

渋谷区防災地図

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bosai/bosai-manual-map/map.html

渋谷区水防対策

渋谷区洪水ハザードマップ

渋谷区では、区内の「神田川流域」「渋谷川流域」について、東京都の公表資料に基づいた洪水ハザードマップを作成しています。(英語・中国語[繁体字・簡体字]・韓国語の4か国語に対応しています。)

この地図は、想定最大規模の降雨(1時間最大雨量153ミリメートル24時間総雨量690ミリメートル)があった際の浸水範囲や浸水の深さを表示した浸水予想区域図に、地域の避難所などの情報を記載したものです。また渋谷区地図情報システムにて洪水ハザードマップの拡大図や、過去の浸水実績をインターネット上でご覧いただけます。

日本語版

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/anzen/000057896.pdf