(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。

詳しくは、渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)のページを参照してください。

資格確認書

令和7年8月1日より使用の資格確認書(見本)

被保険者全員に令和7年8月1日以降使用できる資格確認書が発送されます。

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、令和6年12月2日をもって、従来の保険証の発行は終了しました。

国からの通知により、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付することを暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付することとなりました。

資格確認書を医療機関などの窓口で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

この運用は令和7年7月31日までの予定でしたが、期間が令和8年7月31日まで延長となりました。後期高齢者医療制度では、この間、「資格情報のお知らせ」を交付することはありません。

令和8年7月31日まで、下記に該当する人には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します(申請は不要です)。

- 新たに資格取得する人

- 資格情報が変更になった人

- 紙の保険証が使えなくなった人

(注)紛失などの場合は、申請が必要です。

(注)「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。

資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項の記載されます。

(注)任意記載事項は本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。(令和6年度中「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」をお持ちの人は、令和7年7月中に実施した一斉更新の際には、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付しています。)

新しい資格確認書がお手元に届きましたら、必ず資格確認書の記載内容を確認し、医療機関などにかかるときは窓口で提示してください。

資格確認書は、記載事項に変更がなければ有効期限(令和8年7月31日)まで使うことができます

被保険者には、1人に1枚「資格確認書」を交付します。令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、令和7年8月1日に交付される資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までの1年間となります。

住所変更や一部負担金割合(自己負担割合)の変更など、 資格確認書の記載事項に変更があったときは、令和6年12月2日以降は渋谷区から変更後の資格確認書を送付します。

また、資格確認書とひもづけされたマイナンバーカードも保険証として利用できます。(詳細はマイナンバーカードを保険証として利用できます(外部サイト)のページをご覧ください。)

(注)住んでいる区市町村により保険者番号は異なります。

詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合の資格確認書(外部サイト)のページをご覧ください。

令和6年12月2日から令和8年7月31日 | 令和8年8月1日から |

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 →「資格確認書」を送付 | マイナ保険証をお持ちの人には、 ⇒「資格情報のお知らせ」を送付予定 マイナ保険証をお持ちでない人には、 ⇒「資格確認書」を送付予定 |

一部負担金の割合(患者負担)

医療機関などにかかるときには、東京都後期高齢者医療広域連合が交付した資格確認書またはマイナ保険証を提示し、かかった医療費の一部 を窓口で患者本人が支払います。

一部負担金の割合は1割、2割、3割の3区分です。「2割」の負担割合は令和4年10月1日から導入されました。8月1日に前年の住民税課税所得(注1)により所得区分と負担割合が判定されます。判定基準は下の表のとおりです。

負担割合と所得区分の判定基準(表1)

負担割合 | 所得区分 | 判定基準 |

|---|---|---|

3割 | 現役並み所得3 | 住民税課税所得が690万円以上の人。また、同じ世帯の人。 |

3割 | 現役並み所得2 | 住民税課税所得が380万円以上の人。また、同じ世帯の人。 |

3割 | 現役並み所得1 | 住民税課税所得が145万円以上の人。また、同じ世帯の人。 |

2割 | 一般2 | 次の(1)(2)両方の条件に該当する場合。 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税所得が28万円以上145万円未満の人がいる。 (2)「年金収入(注2)」+「その他の合計所得(注3)」の合計が ・被保険者が1人 200万円以上 ・被保険者が2人以上 合計320万円以上 |

1割 | 一般1 | 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも145万円未満の人。 |

1割 | 区分2 | 住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない人。 |

1割 | 区分1 | ・住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の人(注4)。 ・住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人。 |

(注1)「住民税課税所得」とは総所得金額などから各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書などで確認できます。(「課税標準」や「課税される所得金額」など。)

(注2)「年金収入」とは公的年金控除などを差し引く前の金額です。また遺族年金や障害年金は含みません。

(注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。

(注4)世帯全員の所得が0円の人80万円を控除し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算した結果、世帯の所得が0円となる人。

基準収入額適用申請

負担区分判定で3割と判定された人でも、同一世帯の後期高齢者医療被保険者数に応じた収入合計額が、 下表の基準に該当する場合、認定されると原則として翌月から負担割合が軽減されます。

基準収入額適用申請の対象一覧

申請前の負担割合 | 同一世帯の被保険者数など | 合計収入額(注1) |

|---|---|---|

3割 | 1人 | 383万円未満(注2) |

3割 | 2人以上 | 520万円未満(注2) |

3割 | 1人(収入が383万円以上)かつ、 同一世帯に70~74歳の人がいる | 520万円未満(注3) |

(注1)「収入額」は、確定申告書の最初に記入する「収入金額など」(税込給与や総売り上げ)のことです。分離課税の株式などの譲渡収入や配当、65万円以下の給与や120万円以下の年金、生命保険の解約返戻金など、退職金を除く公租公課の対象となるすべての収入を含めます。

なお、障害年金、遺族年金、福祉手当など課税対象外のものは、含めません。

(注2)同一世帯の被保険者の収入額合計。

(注3)同一世帯の被保険者と70~74歳の人の収入額合計。

「限度額適用認定証」 「限度額適用・標準負担額減額認定証」

令和6年12月2日以降新規発行ができません。

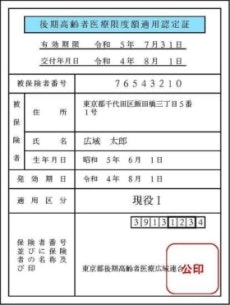

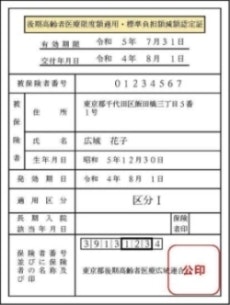

(画像左) 限度額適用認定証 (画像右) 限度額適用・標準負担額減額認定証

令和6年12月2日以降、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。

令和6年度「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」をお持ちの場合は、令和7年7月中に実施する一斉更新の際に申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付されております。

限度額が併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示すると、医療費が高額になったとき、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります(複数の医療機関にわたる場合、それぞれ限度額までの支払いになります)。住民税非課税世帯の区分1・2の場合は、入院時の食費も減額されます。

現在お使いの資格確認書は

自己負担割合が3割負担の人の自己負担限度額(月額)(注1)

申請方法

窓口で申請する場合

申請に必要なもの窓口交付時の本人確認書類(いずれか一点)

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 外国人登録証、在留カード

- 身体障害者手帳

- 写真付き住民基本台帳カード

- その他官公署が発行する写真付き証明書

窓口交付時の本人確認書類(いずれか二点以上)

- 官公署が発行する写真付きではない証明書

- 健康保険証

- 介護保険証

- 年金手帳

- その他官公署から発行・発給された個人識別事項の記載がある通知など

代理の人の場合代理人が来庁し、申請する場合

- 代理人の本人確認書類

- 代理権の確認書類(法定代理人の場合は登記事項証明書、その他の代理人は被保険者本人が署名などをした委任状)

- 代理の人が窓口で申請、交付を受けるには、本人確認書類と代理の人の確認書類(本人確認書類に準ずる)が必要です。

- 委任状(PDF 195KB)

申請場所

区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係

郵送で申請する場合

申請書に必要事項を記入し、下記郵送先へ送付してください。

申請書

資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書(PDF 106KB)

(被保険者証紛失などにより再発行希望の人・任意記載事項併記(限度額区分の記載希望)の人)

資格確認書交付兼併記記載事項併記申請書【記入例】(PDF 113KB)

資格確認書再発行申請書(PDF 61KB)

(資格確認書をお持ちの人で紛失などの理由により再発行希望の人)

資格確認書再発行申請書【記入例】(PDF 84KB)

添付書類

- 本人確認書類の写し

- マイナンバーカードあるいはマイナンバー確認書類の写し

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課高齢者医療係

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当している場合、 「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、一医療機関あたりの自己負担分限度額は、 月額1万円になります。

資格取得日は、申請月の初日となります。

対象疾病

- 人工透析が必要な慢性腎不全

- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

申請方法

窓口で申請する場合

申請に必要なもの

- 資格確認書

- 医師の意見書など(医師などが記入されたもの)

- 本人確認書類

- マイナンバーカードあるいはマイナンバー確認書類

(注)代理人が申請・受領する場合は、以下についても必要となります。

- 代理人の本人確認書類

- 委任状(PDF 195KB)

申請場所

区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課高齢者医療係

郵送で申請する場合

申請書に必要事項を記入し、下記郵送先へ送付してください。

申請書

添付書類

- 本人確認書類の写し

- マイナンバーカードあるいはマイナンバー確認書類の写し

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課高齢者医療係

負担割合 | 所得区分(注2) | 外来+入院(世帯ごと) | |

|---|---|---|---|

3割 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 多数回140,100円(注3) | |

3割 | 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 多数回93,000円(注3) | |

3割 | 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 多数回44,400円(注3) | |

自己負担割合が1・2割の人の自己負担限度額(月額)(注1)

負担割合 | 所得区分(注2) | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |

|---|---|---|---|

2割 | 一般2(注5) (課税所得28万円以上 145万円未満) | 18,000円 年間上限144,000円(注4) | 57,600円 多数回44,400円(注3) |

1割 | 一般1 (課税所得145万円未満) | 18,000円 年間上限144,000円(注4) | 57,600円 多数回44,400円(注3) |

1割 | 住民税非課税世帯:区分2 | 8,000円 | 24,600円 |

1割 | 住民税非課税世帯:区分1 | 8,000円 | 15,000円 |

(注1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した人(1日生まれの人は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。

(注2)所得区分については、負担割合と所得区分の判定基準(表1)を参照してください。

(注3)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

(注4)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

注意事項

- 申請した日が属する月の1日(郵送の場合は区役所に届いた日が属する月の1日)から有効の証を発行します。月末などでお急ぎの場合は、問い合わせてください。

- 認定証の適用区分は、毎年8月に前年の所得をもとに判定します。そのため認定証の有効期限は、7月31日までとなります。8月以降も該当があれば、7月中に新しい認定証を送るので、改めて申請する必要はありません。ただし、現役並み1あるいは2に該当し「限度額適用認定証」を持っていた人が非課税に変更になったとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は新たに申請する必要があります。また、住民税が非課税で「限度額適用・標準負担額認定証」を持っていた人が現役並み1あるいは現役並み2に該当することになった場合も、「限度額適用認定証」は新たに申請する必要があります。

- 自己負担額が「2割」となる人への負担軽減(配慮措置)令和7年9月30日にて終了いたしました。

入院時食事療養標準負担額

療養病床以外への入院時の食費(1食につき)

所得区分 | 食費(1食につき) |

|---|---|

現役並み所得・一般(区分1・区分2以外の人) | 510円(注1) |

区分2 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) | 240円 |

区分2 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)(注2)長期入院該当 | 190円 |

区分1 | 110円 |

(注1)指定難病患者の人は1食300円に据え置かれます。

(注2)区分2に該当し、過去12ヶ月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収証などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)

所得区分 | 食費(1食につき) 入院医療の必要性が低い人(注1) | 食費(1食につき) 入院医療の必要性が高い人(注2) | 居住費 (1日につき) |

|---|---|---|---|

現役並み所得・一般 | 490円(注3) | 490円(注3) | 370円 |

区分2(住民税非課税など) | 230円 | 230円(長期入院該当で180円) | 370円 |

区分1(住民税非課税など) | 140円 | 110円 | 370円 |

老齢福祉年金受給者 | 110円 | 110円 | 0円 |

(注1)入院医療の必要性が高い人以外の人が該当します。

(注2)人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や難病の人などが該当します。

(注3)保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。

お問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係

電話 | 03-3463-1897 |

|---|---|

FAX | 03-5458-4940 |

お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |

- 03-3463-1897

電話

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ