1月17日は「防災点検の日」です

令和7年(2025年)1月15日・防災特集号

今年は、阪神・淡路大震災の発生から30年を迎えます。

区では、阪神・淡路大震災が発生した1月17日を「防災点検の日」と定め、地震に対する備えの一斉点検を行っています。

いつ大地震が発生しても安全・安心に過ごせるように、防災意識を高め、日ごろから備えましょう。

地震が発生したら

地震が起きたときは、何よりも命を守ること、けがをしないことが大切です。地震の揺れを感じたら、身の安全を最優先に行動しましょう。

問い合わせ

防災課災害対策推進係 電話:03-3463-4475 FAX:03-5458-4923

1 地震発生時の行動

屋内の場合

物や家具が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」場所に避難し、頭を守りましょう。様子を見るために屋外へ出ると、ガラスの破片などが落下してくる場合があります。頑丈な建物の中で揺れが収まるのを待ちましょう。

屋外の場合

かばんなどで看板やガラスなどの落下物から頭を守りましょう。また、立て看板やブロック塀などから離れましょう。

2 地震直後の行動

火元を確認する

火を使っていた場合は、落ち着いて火を消しましょう。大きな火災を防ぐためには、初期消火が大切です。火災が発生したら、火が広がる前に消火しましょう。

出口を確保する

揺れで建物がゆがみ、窓や扉が開かなくなることがあります。すぐに避難できるように、出口を確保しましょう。

3 地震後の行動

安否を確認する

事前に決めておいた方法で家族の安否を確認しましょう。渋谷区防災アプリ内のコミュニティー機能や災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板などが活用できます。

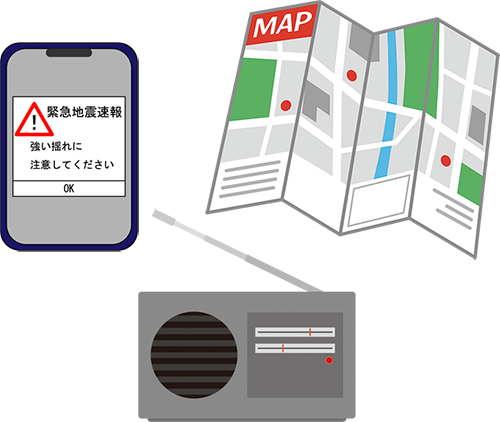

情報を収集する

テレビ、ラジオ、渋谷区防災ポータルなどを活用して、発生した地震の情報や余震の恐れについて、情報収集をしましょう。

在宅避難に向けた対策

災害が起きた時、避難所などで生活することは選択肢の一つに過ぎません。

区では、自宅とその周辺の安全が確保できる場合は、在宅避難を推奨しています。

備蓄の確認

物流やライフラインの断絶に備えて、1週間分の物資を目標に準備しておきましょう。★は必須品目ですが、必要な物は人それぞれです。各自、必要な物を備蓄しておきましょう。

個人備蓄チェックリスト

食事関係

品名 | 備考 |

|---|---|

★水 | 1日3リットル×7日分/人 |

★食料 | 3日分〜7日分 |

皿・コップ | 洗う必要がないもの |

スプーン・箸 | 洗う必要がないもの |

カセットコンロ | - |

衛生用品

品名 | 備考 |

|---|---|

★簡易トイレ | 1日5回×7日分/人 |

★洗口液 | 口内殺菌用 |

歯ブラシ | - |

トイレットペーパー | 30日分以上 |

マスク | 30日分以上 |

体温計 | - |

アルコールティッシュ | - |

生活用品

品名 | 備考 |

|---|---|

衣類 | 冬を基準に準備(防寒) |

スリッパ | 足のけが防止 |

タオル | 30日分以上 |

ビニール袋 | 大小各100枚以上 |

ラップフィルム | - |

使い捨てカイロ | 冬用30日分 |

その他

品名 | 備考 |

|---|---|

★ラジオ | 情報収集手段 |

現金 | - |

懐中電灯 | 交換用の電池含む |

モバイルバッテリー | - |

常備薬 | 各自必要なもの |

非常用ホイッスル | - |

マンションの防災対策

発災前

- 食料などは7日分以上備蓄する

水、食料、簡易トイレなどは、7日分以上を備蓄しましょう。 - オートロック機能を確認する

停電によりオートロック機能が停止する可能性があります。あらかじめマンションの防災計画を住民同士で共有しましょう。

発災後

- エレベーターは使用しない

閉じ込めなどの危険があるため、エレベーターは使用しないでください。 - すぐに水を流さない

生活用水の確保などのために水道を使いたくなっても、安全が確認されるまでは水を流さないようにしましょう。

防災用品のあっせん

水、食料、衛生用品、家具転倒防止金具などを区のあっせん業者からお得に購入できます。

対象

区内在住の人

申し込み

はがきまたはメール(住所、氏名、電話番号、品番・品名・数量、金額を記入)で、〒125-0042葛飾区金町2-8-20東京都葛飾福祉工場「渋谷区防災用品あっせん係」へ(メール:shibuyaku-tkf@tocolo.or.jp)

(注)約1か月後に契約業者が直接配送します(代金引換)。

購入できる商品の例

No.2821 渋谷区Aセット

1人×3日分の食料が1箱にまとまって届きます。

価格

3,200円(消費税・送料込み)

賞味期限

5年

商品内容

- 尾西アルファ米6種類(白米・わかめごはん・五目ごはん・赤飯・ドライカレー・チキンライス)

- ひだまりパン3種類(プレーン・メープル・チョコ)

- 保存用ビスコ

No.9305 渋谷区Bセット

1人×3日分の衛生用品が1箱にまとまって届きます。

価格

4,200円(消費税・送料込み)

賞味期限

5年

商品内容

- トイレ用便袋(「サニタクリーン」20枚入り)

- SKK備蓄用ウェットティッシュ

- ガムデンタルリンス250ミリリットル

- ウェット手袋2枚入り×2袋

家庭用消火器・住宅用火災警報器のあっせん

家庭用消火器のあっせん

対象

区内在住の人

購入できる商品の例

- ABC粉末消火器4型(小型)〈薬剤重量1.2キログラム〉蓄圧式

7,000円(消費税・送料込み) - ABC粉末消火器6型(中型)〈薬剤重量2.0キログラム〉蓄圧式

7,800円(消費税・送料込み)

(注)購入者に限り、古い消火器を有料(1本1,000円)で引き取ります。

申し込み

申込書またははがき(住所、氏名、電話番号、「消火器購入」、種類・数量を記入)を、防災課へ郵送・持参

住宅用火災警報器のあっせん

対象

区内在住の人

購入できる商品の例

- 煙感知式・けむタンちゃん10音声 2,860円(消費税込み・送料別途)

- 熱感知式・ねつタンちゃん10音声 2,860円(消費税込み・送料別途)

(注)いずれもブザー音と音声で火災を知らせます。

(注)送料2,200円/回、取り付け費用(希望者のみ) 2,750円/台

申し込み

申込書またははがき(住所、氏名、電話番号、「住宅用火災警報器購入」、品名・個数〈種類ごと〉、取り付け工事希望の有無〈希望ありの場合は連絡希望時間も〉を記入)を、防災課へ郵送・持参

家具の転倒防止

家具転倒防止金具購入費用補助

家具転倒防止金具の購入費用を一世帯につき1回、10,000円を上限に補助します(送料、代引き手数料などは対象外)。

対象

区内在住の世帯(注)過去に申し込んだことがある人は申し込み不可

対象となるもの

家具の転倒を防止する金具(つっぱり棒、耐震ジェルなど)、ガラス飛散防止フィルム

申し込み

必要書類(申請書、請求書、領収書またはレシート)を、防災課へ郵送・持参

(注)防災課で確認後、1か月~2か月で購入に要した費用を振り込みます。

家具転倒防止金具無料取り付け

家具転倒防止金具(L型金具、ベルト式、ストッパー式、ポール式など)の取り付け、家具にあるガラス窓への飛散防止フィルムの貼り付け、家具の移動を、家具3点まで無料で行います。

対象

区内在住で、次のいずれかに該当する世帯

- 単身の高齢者(65歳以上)、高齢者のみ

- 寝たきりの高齢者がいる

- 1級~3級の「身体障害者手帳」を持つ人がいる

- 1度~3度の「愛の手帳」を持つ人がいる

- 1級、2級の「精神障害者保健福祉手帳」を持つ人がいる

家具3点の数え方

寝室にあるたんすを別の場所に移動し、ポール式金具とストッパー式金具を取り付けた場合は、家具1点とカウントします。

(注)家具1点に対して、移動を行い、金具を複数取り付けても、1点とカウントします。

申し込み

はがき(「家具転倒防止金具取付」、申し込み年月日、住所、氏名、電話番号、対象区分1~5、連絡希望時間を記入)を、防災課へ郵送

共通事項

(注)防災課へ郵送申し込みの場合は、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎8階防災課へ郵送

(注)申込書やあっせん商品の案内チラシは、渋谷区役所本庁舎8階防災課、出張所・区民サービスセンターで配布(渋谷区ポータルのでもダウンロード可)

(注)家庭用消火器・住宅用火災警報器のあっせん、家具転倒防止金具無料取り付けはオンライン申請も可

詳しくは防災用品などのあっせんのページ、家具の転倒防止に関する助成のページをご覧ください。

問い合わせ

防災課災害対策推進係 電話:03-3463-4475 FAX:03-5458-4923

防災情報の収集

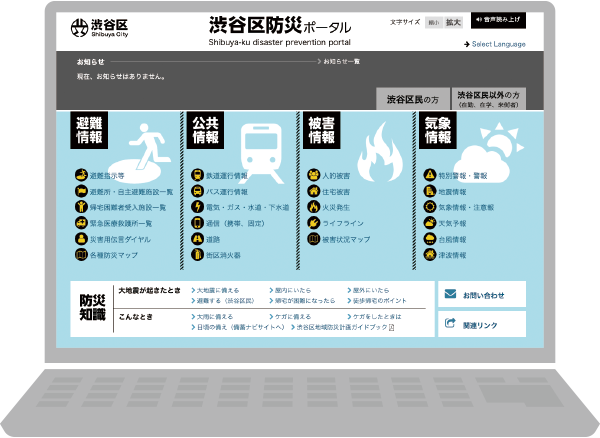

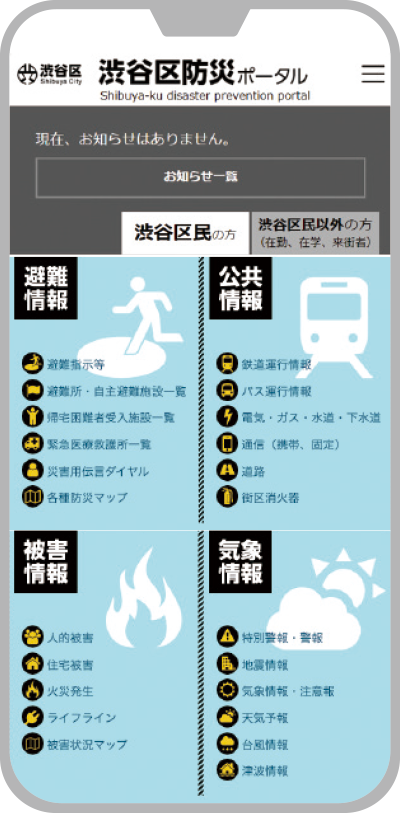

渋谷区防災ポータル

災害時に区が発信する避難情報や避難所の開設状況などの防災情報を確認できるポータルサイトです。

渋谷区防災ポータル(外部サイト)

渋谷のラジオ 周波数87.6MHz

緊急時、区の災害情報を発信します。ラジオのほか、アプリやウェブサイトでも聴くことができます。

渋谷のラジオ87.6MHz(外部サイト)

アプリでの聴き方

防災通知機能付きラジオアプリ「Radimo(レディモ)」をダウンロードし、放送局一覧から「渋谷のラジオ」を選択してください。防災通知機能を有効にすると、発災時に、災害情報がスマートフォンへ届きます。

防災通知機能付ラジオアプリ「Radimo」(外部サイト)

災害時自動電話情報サービス「しらせる君」

区が発信する防災情報(避難情報や避難所開設情報など)を電話で知らせるサービスです。

対象

主に65歳以上で、インターネットの利用に不安のある区民

登録方法

申込書を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎8階防災課へ郵送・持参

(注)申込書は区役所本庁舎8階防災課、各出張所・区民サービスセンターで配布。渋谷区ポータルでもダウンロード可

詳しくは、災害時自動電話情報サービス「しらせる君」のページをご覧ください。

渋谷区防災アプリ アップデート3月予定

区が発信する各種防災関連情報をリアルタイムで受信できるほか、アプリ内でコミュニティーを作成し、家族や友達の安否情報を確認できるアプリです。

3月に機能の改善・拡張を含むアップデートを予定しています。

詳しくは、渋谷区防災アプリのページをご覧ください。

アップデートの主な内容

- 避難所へのチェックイン機能の追加

- 防災行政無線・緊急情報との連携 多言語対応

防災行政無線の放送内容や防災システムから送信された緊急情報を表示・再生できるようになります。 - 地図機能の拡張

地図上で防災関連施設や区内の被害状況、各種ハザードマップなどを表示できるようになります。

(注)アップデートの内容は、一部変更になる場合があります。

しぶや安全・安心メール

区内外の災害情報や各種防災情報をメールで配信するサービスです。配信を希望する情報、受信する時間を任意に設定することができます。

登録方法

「login@shibuya.mailio.jp」に空メールを送信してください。返信メールで登録ページを案内します。

防災行政無線

区内83か所に設置しているスピーカーで災害情報などを放送します。放送された内容は放送後24時間以内に電話(専用電話03-3463-6570〜2)で確認できます。

災害用伝言ダイヤル(171)災害用伝言版(web171)

被災地への通信が増加し、電話がつながりにくくなる発災時に、電話(171)やインターネット(web171)で伝言を残すことができます。家族と伝言のルールを決めておきましょう。

要配慮者などの防災対策

高齢者、障がい者、乳幼児、その他防災施策において、特に配慮を要する人を「要配慮者」といいます。防災対策は一人一人に合った対策が必要なため、日ごろから個人に合った対策をしましょう。

女性

- 避難生活でも清潔に保つために、生理用品やデリケートゾーンケア用品などを用意しておきましょう。また、災害時の混乱に乗じて犯罪が起きる危険性もあるため、防犯ブザーやホイッスルがあると安心です。

妊産婦

- 自分の体の状態に目を向け、体を動かすこと、眠ること、食べることを大事にしましょう。

- 妊娠中は冷えるとお腹が張る場合があるため、できるだけ体を温かくしましょう。また、血栓ができやすいため、足を動かし、水分を十分にとりましょう。

乳幼児がいる家庭

- できるだけ普段と同じようなリズムで生活し、使い慣れた粉ミルク、ベビーフードなどを各家庭で用意しましょう。

- 災害時は体調を崩して下痢などを起こしやすいため、紙おむつやおしりふきなどを多めに用意することも大切です。

高齢者

- 服用しないと支障がある薬は常備し、薬がなくなった場合に備えてお薬手帳も用意しておきましょう。

- 簡易トイレに加えて、成人用おむつを用意しておくと安心です。

障がい者

- 緊急連絡先や必要な支援内容を記載した「ヘルプカード」を用意すると安心です。

(注)障がいの種類によって必要な対策はさまざまです。詳しくは、東京都心身障害者福祉センターホームページを確認してください。

防災のことを考えてみませんか〜防災マニュアル(障害当事者の方へ)〜東京都心身障害者福祉センターホームページ(外部サイト)

ペットの防災対策

ペット用の備蓄

ペットシーツ、ペットフードなどの飼育に必要なものは、災害に備えて、多めに用意しておきましょう。

ペットのしつけと健康管理

避難所に同行避難したときのトラブル防止のため、日ごろからしつけ(「待て」、「伏せ」を教える。キャリーバッグに慣れさせるなど)や健康管理(予防接種、ノミ駆除)を行いましょう。

ペットが迷子にならないための対策

首輪、迷子札、マイクロチップなどをペットに装着し、ペットとはぐれてしまっても、保護されたときに飼い主の元に戻れるように、飼い主の明示をしておきましょう。