平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、鉄道などの運行停止により、多くの帰宅困難者が発生しました。

渋谷区では大規模災害時に約23万人の帰宅困難者が発生すると言われています。

帰宅困難者になったら

基本はむやみに移動・帰宅をしないことが重要です。多数の帰宅困難者が一斉に帰宅しようとすると、渋滞が発生し、緊急車両の通行妨げや群衆雪崩の発生などの二次被害を引き起こします。大規模地震が発生した場合は、むやみに移動せず安全な場所に留まりましょう。

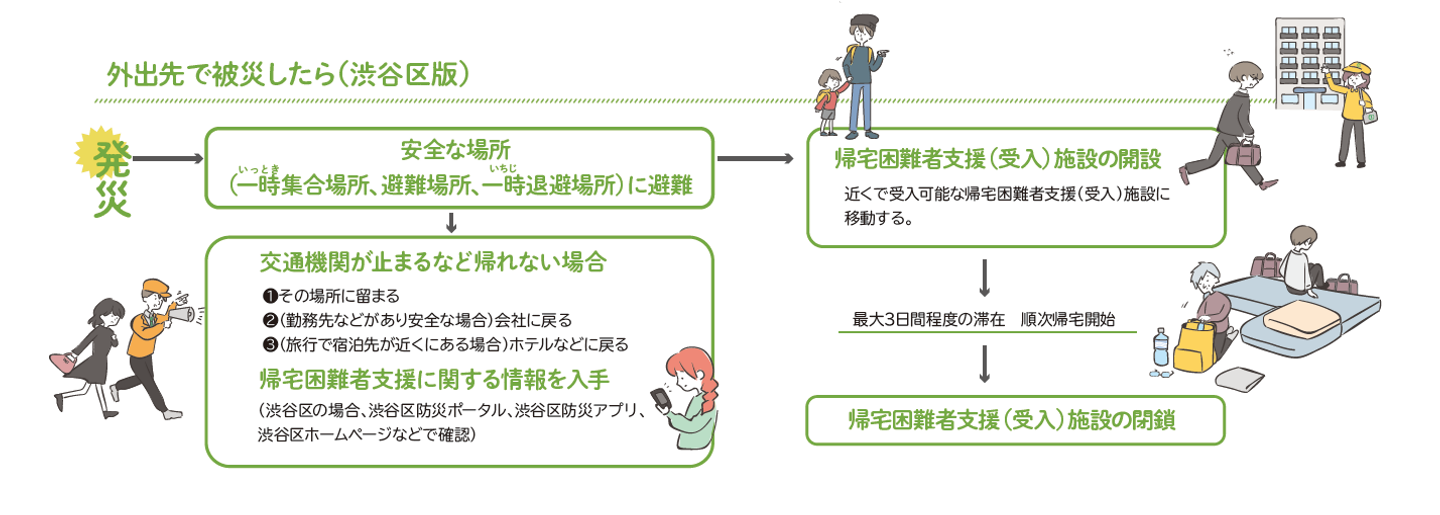

外出先で被災したら(渋谷区版)

渋谷区に外出している時に地震が発生した場合は、まずは来街者が一時的に避難する安全な場所である「一時退避場所」に避難します。帰宅困難者が避難する「帰宅困難者受入施設」は施設の安全確認などを行ってから開設するため、地震が発生してから開設まで時間がかかります。まずは身の安全を守るため、「一時退避場所」に避難するようにしましょう。渋谷区では青山学院大学と代々木公園を一時退避場所に指定しています。

安全確認や運営体制が整った帰宅困難者受入施設から、順次帰宅困難者の受入れを開始します。帰宅困難者受入施設の一覧や開設情報は「渋谷区防災ポータル」または「渋谷区防災アプリ」から確認することが出来ます。

・帰宅困難者受入施設一覧(渋谷区防災ポータル)

・渋谷区防災アプリ

また、通っている職場や学校で被災した場合は、職場や学校の建物に留まるのが基本です。職場や学校が安全であれば必ずしも「一時退避場所」に避難する必要はありません。職場や学校の案内に従ってください。

事業者との連携

帰宅困難者受入施設の拡充・支援

民間施設と協定を締結し、帰宅困難者受入施設の拡充・支援を行っています。

- 安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例

「安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」に基づき、延床面積1万㎡を超える大規模建築物を新築する場合、帰宅困難者受入スペースを確保することを義務づけています。

詳細は大規模建築物の公共貢献についてのページをご確認ください。

- 帰宅困難者受入施設運営基本マニュアル

帰宅困難者受入施設の担当者向けに、運営に関する基本マニュアルを作成しています。

マニュアルの内容は、帰宅困難者受入施設運営基本マニュアルのページをご確認ください。

帰宅困難者対策協議会の支援

地域の事業者が中心となり、帰宅困難者対策協議会が設立されています。帰宅困難者対策協議会とは、その地域の特性に応じた地域ルール(エリア防災計画)を策定し、それに基づき帰宅困難者対策の在り方を検討する協議会です。協議会員で集まり、総会や研修会、訓練などを実施しています。

安全確保計画

渋谷駅周辺で大規模な地震が発生した場合における防災対策を都市再生に併せて整備するため、「渋谷駅周辺地域都市再生安全確保計画」を策定しています。計画は渋谷駅周辺地域に関連する事業者などで構成された都市再生緊急整備協議会が作成します。

詳細は渋谷駅周辺地域都市再生安全確保計画のページでご確認ください。

シブヤ・アロープロジェクト

帰宅困難者の避難先である「一時退避場所」の位置を示す「矢印アート」を制作するプロジェクトです。

詳細はシブヤ・アロープロジェクトホームページで。

お問い合わせ

防災課災害対策推進係

電話 | 03-3463-4475 |

|---|---|

FAX | 03-5458-4923 |

お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |

- 03-3463-4475

電話

FAX

03-5458-4923

お問い合わせ